理系出身の技術者・製造担当が語る、

現場のリアルとやりがい。

専攻分野が仕事にどう活きているのか、入社を決めた理由、現場での達成感や仕事のやりがい、そして今後挑戦したいことまで、リアルな想いを語ります。技術職・製造職の仕事に興味がある方、理系出身者の働き方が気になる方はぜひご覧ください。

-

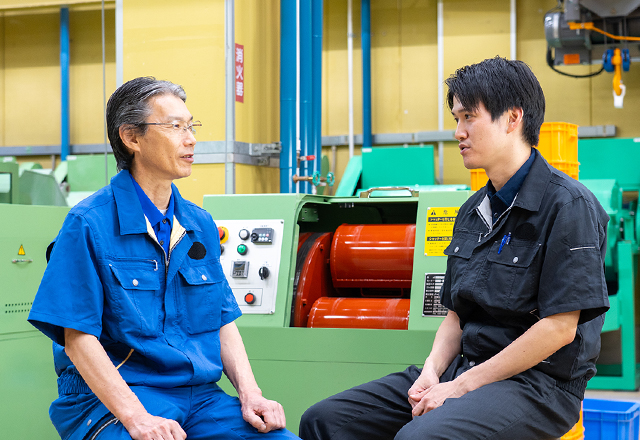

技術部

2018年度入社

工学部機械工学科K.A.

-

製造部製造2課

2019年度入社

工学部応用化学科N.K.

-

製造部製造3課

2019年度入社

工学部機械工学科M.K.

-

製造部製造1課

2014年度入社

工学部応用化学科I.H.

Talk

Topics

大学での専攻と、それが今の仕事にどう活きていますか?

製造部製造2課

2019年度入社工学部応用化学科

化学の知識が、現場で“判断力”になる

私は大学時代、化学を専攻していたんですが、実際の業務でもその知識が意外と活きてるなと感じる場面は多いですね。

たとえば新しい素材を扱う時に、これは硬そうだな、これは柔らかそうだなといった材料の特性を見極めて、加工方法を考えることがあるんですが、そういった判断は学生時代に学んだことが土台になっています。

I.H.さんも同じく化学系のご出身ですよね?

製造部製造1課

2014年度入社工学部応用化学科

トラブル時こそ、化学的アプローチが効く!

そうですね。私は現在、めっき工程の担当をしているんですが、たとえばめっき液の調子が悪い時に、化学的な視点から「こういう反応が起きている可能性があるんじゃないか」といった仮説を立てることがあります。

大学で学んだ知識があるからこそ、現場の上司に「この反応の可能性があるので、こういう処置を試してみてもいいですか」と提案できる。そういう意味で、実行への一歩をつなぐ役割は果たせているかなと思います。

やはり、化学のバックグラウンドがあると“引き出し”が多くなるので、それだけ現場でも柔軟にアプローチできると感じています。

製造部製造3課

2019年度入社工学部機械工学科

大学で得た“土台”が、現場のスタートを支えてくれた!

私は機械工学科出身です。製造業ということもあって、図面を読む力だったり、機械や加工に関する基礎的な知識は、学生時代に学んだ内容がベースになってます。会社に入ってすぐの頃も、そこまで苦労せずに業務に入れたのは、大学時代の土台があったからだと思いますね。

設計や作図の面だと、K.A.さんは技術部でより深く携わっていると思いますが、そのあたりはどうでしょう?

技術部

2018年度入社工学部機械工学科

学生時代の経験+現場の発見=自分だけの強み

そうですね。私も学生時代に設計や作図を幅広く勉強してましたし、さまざまな材質に触れていたので、今でも業務の中で「これ、学生の時に扱ったな」とか「この用語、聞いたことあるな」といった場面が結構あります。

卒業研究も材料系だったので、親しみはありましたね。ただ、実際に仕事を始めてからは、樹脂を扱う機会も多くて。そこは学生時代にはあまり学んでこなかった分、入社後に新たに勉強することが多かった分野ですね。

Talk

Topics

なぜ湯浅糸道工業に入社を決めましたか?

製造部製造2課

2019年度入社工学部応用化学科

研究の延長に、“糸道”との出会いがあった

私は大学で「糸を作るための触媒」をテーマに研究していたんですが、その関係で、糸を作るプロセスや素材には以前から関心がありました。

そんな時、教授から湯浅糸道を紹介してもらって、初めて「糸道」という存在を知りました。糸を作る上で糸道がとても重要な役割を果たすという話を聞いて、その分野で専門的に取り組んでいる会社だと知ったことが、大きな決め手になりました。

技術部

2018年度入社工学部機械工学科

設計に挑戦したい。その想いが自分を動かすことに

私は中途入社なんですが、きっかけは知人からの紹介でした。正直、最初にホームページを見た時は「何を作っている会社なんだろう?」ってピンとこなくて(笑)。

でも、選考の過程で社長や社員の皆さんと話してみると、社内の雰囲気がすごく良く、ちょうど設計業務にもチャレンジしたい気持ちがあったので、ここで頑張ってみようと入社を決めました。

製造部製造1課

2014年度入社工学部応用化学科

化学の知識で、ものづくりに挑むという選択!

私は大学で学んできた化学の知識を、何かしら活かせる仕事をしたいという思いが強くありました。

でも、分析機関のような環境だと、四六時中「分析・分析…」といった感じになってしまう。そうではなくて、化学に触れながら、ものづくりにも携われるような仕事が理想だったんです。

就職活動中に湯浅糸道工業を知り、めっき業務があると聞いて「少しは化学の知識を活かせるかも」と思い、興味を持ちました。実際、めっき液の管理や剥離処理など、薬品を使う業務にも関わり、学生時代の実験をそのまま応用できているような感覚もあります。

製造部製造3課

2019年度入社工学部機械工学科

“働きやすさ”も妥協しない転職でした

私もK.A.さんと同じく中途入社なんですが、決め手になったのは、ものづくりが好きだという気持ちと、働く環境のバランスですね。

湯浅糸道工業は、自分が求めていた労働条件にとてもマッチしていたんです。面接で社長とお話した時にも、そのあたりが伝わってきて、「ここでなら、仕事とプライベートを両立できそうだな」と感じました。

製造部製造2課

2019年度入社工学部応用化学科

仕事と趣味、どっちも全力でいきたい!

その点、私も共感します。趣味で和太鼓をやっているんですが、面接の時に「残業は少なめ」という話を聞いて、それなら仕事と趣味の両立もできるかもしれないと感じました。

結果的に、そのバランスの良さが最終的な決め手になりましたね。

Talk

Topics

「技術職・製造職ならではの達成感」を感じる瞬間はどんな時ですか?

製造部製造2課

2019年度入社工学部応用化学科

機械の順番をどう組む?現場は毎日が頭脳戦

私の場合は、計画どおりに作業が進んだ時に強く達成感を感じますね。

学生時代も実習などで効率よく作業することを学んできましたが、今の仕事では1人で複数の機械を担当することが多いので、どの順序で機械を動かせば一番効率がいいかを常に考えながら作業しています。

糸道製品は種類も多く、それぞれ加工の仕方も異なるので、毎回状況が変わる分、頭も使います。そのうえで、定時ぴったりに業務が終わると、本当に「やったな!」と思えるんです。

M.K.さんの部署も機械が多く、似たような環境ですよね?

製造部製造3課

2019年度入社工学部機械工学科

機械も、研磨石も。現場で覚えたことは財産です!

そうですね。私の現場も複数の機械がありますが、機械ごとに人員を割り振って作業しているので、N.K.さんほどの忙しさはないかもしれません。

ただ、製品や加工によって使う研磨石や機械の種類が違うので、そういう知識を覚えるのが大変でした。入社当初は分からないことだらけで、今もまだ先輩に聞くことは多いですけど、以前に比べると自分で判断できることも増えてきました。

知識が増えたなという実感がやりがいになっていますね。

製造部製造1課

2014年度入社工学部応用化学科

教える立場になって気づいた、自分の変化

私も最近は、後輩のサポートをする場面が増えてきました。たとえば、実験中に不具合が出たときに「こういう反応が考えられるよ」と、自分なりの知識や経験をもとにアドバイスすることがあります。

手順の確認や温度条件の見直しなど、実務に即した視点でアドバイスできた時は、自分自身も「少しは成長したのかな」と感じます。

自分の中の“引き出し”が増えたと感じられる瞬間は、すごく達成感がありますね。

技術部

2018年度入社工学部機械工学科

図面17枚。乗り越えた先にある達成感!

最近、あるお客様向けに17枚もの図面を作成する案件を担当しました。

一見シンプルな設計でも、実はお客様への確認事項が多くて、見た目以上に時間がかかることもあったんです。そういった図面をスムーズに仕上げられたときは、大きな達成感がありますね。

私にはちょっと忙しいくらいの仕事の方が性に合っているかもしれません。時間も早く過ぎますし、充実感があります。

あと、ふとしたプライベートの時間に「これ、こうすればいけるかも?」とアイデアが思い浮かぶこともあります。それを実際に試してみてうまくいくと、すごく嬉しいです。

製造部製造1課

2014年度入社工学部応用化学科

“これいけるかも?”の瞬間が好き!

あ、それ、私もあります!突然「この反応、いけるんじゃない?」って思いついて、スマホにメモしておくとか。

実際やってみないと分からないことも多いですけど、そうやって頭の片隅に常に仕事のことがある状態って、意外と悪くないですよね。ふとした時に思いついたアイデアが次の行動につながるのは、ちょっとワクワクします。

Talk

Topics

「学生時代に思い描いていた技術・専門職」と「実際にやってみた仕事」の違いとは?

製造部製造2課

2019年度入社工学部応用化学科

単純作業じゃない、“頭を使う製造”の仕事だった

働くまでは、製造業っていうのはベルトコンベアで流れてきたものをネジ締めたり溶接したりするような、いわゆる単純作業のイメージを持っていました。でも、実際にやってみるとまったく違う。私の場合は一度に複数の機械を扱うので、どう動かすのが効率的かを常に考えながら、素材の特性も踏まえて作業するんです。

そういう意味では、頭をフル回転させている感覚があって、「職人」に近い仕事だと思います。

製造部製造3課

2019年度入社工学部機械工学科

決まった作業だけじゃない。毎日が“新発見”

前職では、まさにN.K.さんが言っていたような、ある程度決まった作業を繰り返すような仕事が多かったです。

でも湯浅糸道に来てからは、使う機械も多種多様で、扱う製品の種類も前職と比べて圧倒的に多い。だからこそ、新しい発見や驚きがあって、毎日が新鮮なんです。

技術部

2018年度入社工学部機械工学科

図面だけじゃない。会話も大事な“設計業務”

設計って聞くと、ひたすら机に向かって黙々と図面を描いているイメージがあるかもしれませんが、意外とコミュニケーションの機会が多いんですよ。例えば、工場に「これできますか?」って聞きに行ったり、営業部にお願いしてお客様に確認を取ったりもします。

あと、業務中に外に出る機会もあって、展示会を見に行ったり、案件によってはお客様へ営業と同行して伺うこともあります。前職ではNC旋盤のオペレーターだったので、工場を出ることは基本的になかったので、今の環境はとても新鮮で気分転換にもなりますね。

それに、今の職場ではチャイムの音も高校時代と同じ“キーンコーンカーンコーン”で、なんだか懐かしくて和みます。

製造部製造1課

2014年度入社工学部応用化学科

確立された技術に、“終わり”はない

私もN.K.さんと同じように、入社前はもっと確立された流れ作業的なものを想像していました。実際、業務でも使う「硬質クロム」って、湯浅糸道の歴史で50年以上前に確立された処理技術なんですよ。でも、そんな長い歴史のある処理方法ですら、現場では日々試行錯誤の連続です。

液の状態が良くても、温度設定や取り付け方法が少し違うだけで、製品の仕上がりに大きく影響が出てしまう。だからこそ、「なぜこうなるのか」「どうすれば防げるのか」と考えることが欠かせません。

どれだけ経験を積んでも、まったく同じ結果が出るわけじゃない。50年、60年と歴史があっても、まだまだ改良の余地がある。そういう意味では、本当に終わりがない仕事だなと実感しています。それが大変さでもあり、やりがいでもあります。

製造部製造2課

2019年度入社工学部応用化学科

多品種対応の現場は、まさに日々アップデート

そういう意味で試行錯誤の連続っていうのはすごく共感できます。試作の仕事で新素材を扱うこともあるので、その都度「どう加工したらうまくいくか」を考え続ける日々です。

学生時代は「製造=決まったものを繰り返し作る」くらいに思っていたんですが、ここまで多様な製品を扱うとは思っていませんでした。その点でも大きなギャップを感じていますね。

製造部では、完成した図面をもとに加工するところから始まるのでまだ分かりやすいですが、技術部はお客様の要望を聞いてゼロから図面を描き起こすんですよね?本当に大変だと思います。

技術部

2018年度入社工学部機械工学科

会社ごとに違う“設計のルール”を学び直す日々

そうですね。技術部では、お客様から「こういうのを作ってください」って要望をいただいて、図面をゼロから作り上げていく場合もありますが、大学で学んだ作図の知識がそのまま活かせるわけではないんですよね。

会社独自の設計ルールというものがあって、それを一から覚える必要があります。大学の先生にも「会社によってルールが違うから、入ってからまた学ぶつもりでいた方がいいよ」と言われていたので、その通りだなと感じました。

Talk

Topics

湯浅の良さは何ですか?

また、自社の技術面での強みはどこにあると思いますか?

製造部製造3課

2019年度入社工学部機械工学科

多彩な技術と設備が、日々の学びを広げてくれる

入社の決め手にもなったんですが、労働環境や条件の良さはやはり大きな魅力です。それに加えて、製造部内に複数の専門部署があり、それぞれ異なる設備や技術に触れられる点も強みだと思います。私が担当している研磨だけでなく、N.K.さんの加工やI.H.さんのめっきなど、幅広い技術が社内に集まっているのは本当に恵まれた環境ですね。同じ中途入社のK.A.さんはどう感じていますか?

技術部

2018年度入社工学部機械工学科

働きやすさと技術者の誇り、どちらも叶う場所

そうですね、私が強く感じたのは職場環境の快適さですね。前職では空調設備が整っていなくて、本当に夏場なんか大変で…。その点、湯浅糸道は空調完備で、今のほうが正直ちょっと太ったくらい(笑)。快適な環境って、やっぱり作業効率にも直結しますよ。

それから、改善提案制度も良いですね。前職ではノルマ的に提案を出さなきゃいけなかったけど、ここでは基本的に自主性。出せば最低でも1,000円の報奨金が出るので、自然とモチベーションが上がります。

技術開発で成果を出せば特許申請も可能で、そこに自分の名前が載ることもあるんです。湯浅糸道の名前と一緒に、自分の名前が公式に残るというのは、設計者として非常に誇りに思えるポイントですね。

製造部製造2課

2019年度入社工学部応用化学科

精密加工×快適環境。技術を磨ける理想の職場

それ、めちゃくちゃかっこいいですね!ネットで検索して、自分の名前が発明者として出てくるって、すごく励みになりますよ。

あと、K.A.さんの話にもありましたが、空調完備は私もありがたくて、ちょっと太ったのは同じく…(笑)。でもそれだけ快適に働けるということですね。

技術面ではやっぱり「糸道」というニッチな分野に特化しているという点が、一番の強みだと思います。扱っている製品が本当に精密で、0.0何ミリという世界の加工を求められるんです。その精密さを日々追求できるというのは、この会社ならではだなと感じています。

製造部製造1課

2014年度入社工学部応用化学科

設備からこだわれる、それが湯浅の武器!

本当にその精密さはうちの大きな強みですね。ただ、それを実現するには既製品の機械設備だけでは対応が難しい部分もあると思います。

その点、湯浅糸道には製造技術課という部署があって、製造側と相談しながら、自社のニーズに合った専用の機械設備を開発してくれるんです。「こういう加工がしたい」「この精度がほしい」といった要求に対して、設備側から応えてもらえる体制があるのは、非常に大きな武器だと思います。

K.A.さん、技術部の立場から見て、精密さへの対応はどう感じていますか?

技術部

2018年度入社工学部機械工学科

製造が困らない設計。それが技術者の気づかい

そうですね、私たち技術部では社内設備の設計には携わりませんが、製品の設計・作図においては、精密さが常に求められます。お客様からの要求に応えるために、図面上では厳しい寸法公差を設定することもあります。

実際、0.0何ミリという精度指示を図面に入れる場面も多くて…。そのたびに製造の皆さんには、ちょっと申し訳ない気持ちになるんです。でも、だからこそ、できる限り製造側に無理がないよう、必要最低限の精度要求に留めるよう心がけています。

また、図面レイアウトも工夫していて、他部署にとっても見やすく、伝わりやすくなるように設計しています。図面はコミュニケーションツールでもあるので、図面の意図が正しく伝わるようにすることも、私たちの役割ですね。

製造部製造2課

2019年度入社工学部応用化学科

図面に込められた“思いやり”、ちゃんと伝わってます!

なるほど、私たち製造側からすると、K.A.さんのような設計の工夫があることで、作業のしやすさが(随分)変わってきます。社内で設計を完結できるという体制だからこそ、そういった“思いやり”が自然に生まれているんですね。

製造部製造3課

2019年度入社工学部機械工学科

「現場目線の装置」が、湯浅糸道の強みです!

実際、同じフロアの機械でも、自社開発の装置と既製品が混在しているものもありますし、自社専用にカスタマイズされた機械はやはり使いやすさが全然違います。

不要な機能を省いて、必要な部分だけを突き詰めた設備があることで、作業効率や品質が上がる。そういった設備面からの技術力の支えも、湯浅糸道の見えない強さだと感じていますね。

Talk

Topics

「もっとこういうことに挑戦したい!」と思うこと

製造部製造3課

2019年度入社工学部機械工学科

できることを増やして、未来の後輩に繋げたい!

私は今の部署で、まだまだ先輩方に頼ってしまっている部分が多いので、まずはそこを一つ一つ自分の力でできるようになって、「一人前」と言えるようになるのが最初の目標です。

そのうえで、将来、後輩が入ってきた時に、自信をもって指導できるようになりたいですね。今はとにかく知識を深めて、経験を積んでいくことに集中しています。

製造部製造2課

2019年度入社工学部応用化学科

作業効率も、素材選びも、もっと追求したい!

私も挑戦したいことはたくさんあるんですが、今一番思っているのは、もっと作業効率を上げる方法を見つけたいということです。新しい設備や機械の導入はもちろんですが、素材の見直しも含めて改善できないかなって。私は化学系出身なので、日々の業務で触れている金属や樹脂、セラミックなどの材料に対して、「もっといい素材があるんじゃないか」っていう目で見てしまうんです。

化学って、まだ見つかっていないものを追いかける学問なので、好奇心のままに、新素材の発見にも関わってみたいですね。

製造部製造1課

2014年度入社工学部応用化学科

一人じゃなく、チームで技術を支えるために!

私が取り組みたいのは、チーム全体のスキルアップです。今の現場では「この人がこれをやるのが一番早い」とか「この人じゃないと難しい」っていう作業があって、その人がいないと仕事が止まってしまうことがあるんです。

でも、誰が抜けても業務がまわるように、全員がすべての業務をこなせるようなチームにしていきたい。それには、設備のメンテナンスや治具の整備なども含めて、ノウハウをみんなで共有しながら、マニュアルを整備していく必要があります。

私の部署の設備は手間のかかる部分も多い。でもだからこそ、チームで支え合える体制をつくっていきたいんです。

技術部

2018年度入社工学部機械工学科

誰も見たことのない製品を、自分の手で!

基本的に今やっているのは、既存品の改良が多いんですが、今後は新しい製品の設計、まだ世に出ていないような試作品づくりにも挑戦してみたいと思っています。

前任者の記録を基に別の人がそこから新しい発想を得ることもあるので、失敗を恐れずに挑戦できる環境だと感じています。

そういう風土があるからこそ、自分も思いきっていろんな設計にチャレンジしていきたいですね。

製造部製造2課

2019年度入社工学部応用化学科

挑戦を歓迎する雰囲気が、前向きな一歩を支えてくれる

確かに失敗を恐れずにチャレンジできる環境は本当に心強いですよね。湯浅糸道は研究開発や試作に前向きで、失敗も前進の一歩として捉えてくれる社風がある。そういうところも、挑戦しやすい雰囲気につながっていると思います。

Talk

Topics

当時の自分にアドバイスするとしたら?

技術部

2018年度入社工学部機械工学科

怖がらなくて大丈夫。みんな、思った以上に優しい

働く前は少しびびってたというか、会社って厳しいところなんじゃないかって勝手に思い込んでたところはありましたね。でも実際入ってみたら、社内の人もお客さんも協力会社さんも、みんなすごく親切でした。だから当時の自分には「そんなに怖がらなくて大丈夫だよ」って伝えたいです。

製造部製造2課

2019年度入社工学部応用化学科

もっと会社を知ってからでも、この会社を選んでいたと思う

わかります。私も、面接ってもっと緊張感あって、怖い場面だと思ってたんですけど、実際に社長や副社長とお話した時、すごく優しくて、雰囲気も良く「この会社、なんかいいな」って感じました。

ただ、私の場合、あまり多くの会社を見ずにここに決めたんです。だから、もし当時に戻れるなら「もっといろんな会社を知ってからでも遅くなかったよ」って言いたいですね。中途入社の方みたいに、比較して選べる視点があれば、湯浅糸道の良さがもっと鮮明に見えたんじゃないかと思います。

製造部製造3課

2019年度入社工学部機械工学科

企業選びは“理想の働き方”から逆算すべき!

たとえば、「高収入がいい」って思うなら、その分残業や負荷があるっていうのも含めて納得しておかないといけないし、逆に「仕事とプライベートの両立がしたい」って思うなら、面接のときにしっかり聞く勇気も必要だと思います。

ネームバリューだけで決めちゃうと、自分に合ってない環境で後悔することもありますからね。

製造部製造2課

2019年度入社工学部応用化学科

面接では、遠慮せず“本当に知りたいこと”を聞いてほしい

確かにそうですね。就活の時って、面接で最後に会社の方から「何か質問ありますか?」って聞かれる場面があるんですけど、学生の立場だと「こんなこと聞いたら失礼かな?」とか「生意気だと思われないかな…」って、つい遠慮してしまいがちなんですよね。

でも今振り返ると、ちゃんと聞いておいた方がいいことって絶対あると思います。遠慮せずに、自分が大事にしたいこととか、気になっている点はしっかり質問しておけば、入社後にギャップを感じることも減らせると思いますね。

製造部製造1課

2014年度入社工学部応用化学科

「内定=ゴール」じゃない!入社後の準備、忘れずに!

私は…当時の自分に言いたいのは「もっと勉強しとけよ!(笑)」ですね。

今の部署では、化学系の知識がある人が少ないので、ちょくちょく「ねぇ化学屋さん、これどう思う?」って聞かれるんですよ。もちろん冗談まじりなんですけど、頼られる分、もうちょっと引き出し持っておけばよかったなって思います。

内定が決まったときって、どうしても安心して気が緩むじゃないですか。でも本当はそこからがスタート。会社の業務内容をよく調べて、求められる知識や技術を少しでも勉強しておいた方がいいですね。

製造部製造2課

2019年度入社工学部応用化学科

内定後こそチャンス!“学び直し”で差がつく

それは私も思いました。実際に働いてから、化学以外にも「品質管理検定」みたいな統計的な分野の知識が必要になった時があり、学生のときに少しでも触れておけばよかったなと反省しましたね。

I.H.さんが言うように、内定もらった後にこそ、「この会社で働くにはどんな知識が活かせるんだろう」っていう目線で準備しておくと、入社後がグッと楽になる気がします。

その他のクロストークテーマを見る

ENTRY

湯浅糸道工業㈱は、次の100年に向け、共に会社の発展に取り組んでくれる仲間を募集しています。

安心して働ける環境を整え、皆さんをお待ちしています。